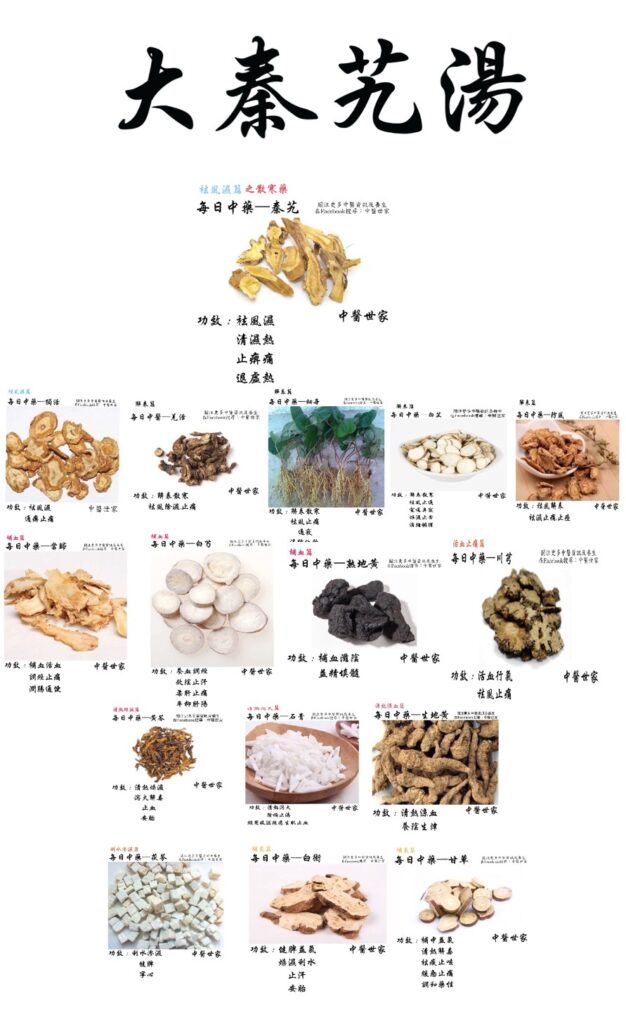

【大秦艽湯】

【出自】《素問病機氣宜保命集》

- 秦艽(90克)

- 獨活(60克)

- 羌活(30克)

- 白芷(30克)

- 防風(30克)

- 細辛(15克)

- 熟地黃(30克)

- 當歸(60克)

- 白芍(60克)

- 川芎(60克)

- 白術(30克)

- 茯苓(30克)

- 生地黃(30克)

- 石膏(60克)

- 黃芩(30克)

- 炙甘草(60克)

【大秦艽湯英文】

Large Gentian Decoction

【大秦艽湯服用方法】

水煎服。用量按原方比例酌減。

【大秦艽湯功效】

疏風清熱,養血活血

【大秦艽湯方解】

中風有真中與類中之別,有中經絡與中臟腑之異。本方所治乃風邪中於經絡所致。多因正氣不足,營血虛弱,脈絡空虛,風邪乘虛人中,氣血痹阻,經絡不暢,加之「血弱不能養筋」,故口眼喁斜、手足不能運動、舌強不能言語;風邪外襲,邪正相爭,故或見惡寒發熱、脈浮等。治以祛風散邪為主,兼以養血、活血、通絡為法。

- 方中重用秦艽祛風通絡,為君藥。

- 寒從外襲,以羌活、獨活、防風、白芷、細辛等辛散之品,祛風散邪,加強君藥祛風之力,並為臣藥。

- 語言與手足運動障礙,除經絡痹阻外,與血虛不能養筋相關,且風藥多燥,易傷陰血,故伍以熟地、當歸、白芍、川芎養血活血,使血足而筋自榮,絡通則風易散,寓有「治風先治血,血行風自滅」之意,並能制諸風藥之溫燥;脾為氣血生化之源,故配白術、茯苓、炙甘草益氣健脾,以化生氣血;生地、石膏、黃芩清熱,是為風邪郁而化熱者設,以上共為方中佐藥。

- 炙甘草調和諸藥,兼使藥之用。

本方用藥,以祛風散邪為主,配伍補血、活血、益氣、清熱之品,疏養結合,邪正兼顧,共奏祛風清熱、養血通絡之效。

【大秦艽湯適用人群病徵】

主治:風中經絡,正虛熱擾證。

- 口眼矚斜

- 舌強不能言語

- 手足不能運動,或肢體麻木

- 舌紅,苔薄黃

- 脈細或弱

適用病人:面神經炎、多發性神經炎、高血壓、腦動脈硬化、風濕性關節炎等病的臨床表現符合風中經絡,正虛熱擾證者。(所有內容只供學術參考,沒有指導用藥,如要使用,必先經專業註冊醫生同意才可使用藥方。)

【大秦艽湯病機分析】

本方所治之證乃正氣虛弱,邪熱內生,外風侵襲所致。

- 正氣虛弱,衛氣不固,外邪乘虛而人,侵及面部,逆亂經脈,則口眼喁斜

- 外邪侵襲,浸淫於心,上攻心竅,則舌強不能言語

- 外邪侵襲四肢經脈,筋脈失和,則手足不能運動,或肢體麻木

- 舌紅,苔薄黃,脈細或弱,皆為正虛內熱,外風侵襲之徵

【大秦艽湯禁忌、使用注意】

使用注意本方辛溫發散之品較多,若屬內風所致者,不宜使用。

【大秦艽湯條文】

原書主治 《素問病機氣宜保命集》卷中:「中風,外無六經之形證,內無便溺之阻格,知血弱不能養筋,故手足不能運動,舌強不能言語,宜養血而筋自榮,大秦艽湯主之。」

【大秦艽湯歷代醫家方論】

- 吳崑:「中風,手足不能運動,舌強不能言語,風邪散見,不拘一經者,此方主之。中風,虛邪也。許學士雲:留而不去,其病則實。故用驅風養血之劑兼而治之。用秦艽為君者,以其主宰一身之風,石膏所以去胃中總司之火,羌活去太陽百節之風疼,防風為諸風藥中之軍卒。三陽數變之風邪,責之細辛;三陰內淫之風濕,責之苓、術。去厥陰經之風,則有川芎;去陽明經之風,則有白芷。風熱乾乎氣,清之以黃芩;風熱乾乎血,涼以生地。獨活療風濕在足少陰;甘草緩風邪上逆於肺。乃當歸、芍藥、熟地者,所以養血於疏風之後,一以濟風藥之燥,一使手得血而能握,足得血而能步也。」《醫方考》卷1

- 張介賓:「大秦艽等湯,在《機要》、《發明》俱雲治中風外無六經之形證,內無便溺之阻隔,如是血弱不能養筋,宜養血而筋自榮,以大秦艽湯、羌活愈風湯主之。大秦艽湯雖有補血之藥,而寒散之劑居其半。夫既無六經之外邪,而用散何為也?既無阻隔之大邪,而用寒何為也?寒散既多,又果能養血氣而壯筋骨乎?按此湯(大秦艽湯),自河間、東垣而下,俱用為中風之要藥。夫既無六經之外證,而胡為用羌、辛、防、芷等藥?既內無便溺之阻隔,而何用石膏、秦艽、黃芩之類?其為風寒痛痹而血虛有火者,乃宜此方耳。」《景岳全書》

- 虞天民:「此方用歸、芎、芍藥、生熟地黃以補血養筋,甚得體。既日外無六經之形證,但當少用羌活、秦艽,引用以利關節。其防風、獨活、細辛、白芷、石膏等藥,恐太燥而耗血。雖用此,川芎止可六分之一。尤宜加竹瀝、姜汁同劑最好,達者詳之。」《醫學正傳》

【大秦艽湯口訣方歌】

- 大秦艽湯羌獨防,辛芷芎芍二地當,苓朮石膏黃芩草,風邪初中經絡康

本文只作學術分享,沒有指導用藥,所有用藥必先經專業註冊醫生同意才可使用,請勿自行服用。

想追蹤最新中醫資訊可讚好我們的facebook,我們會定期分享中藥針炙穴位等的專業知識,有任何疑問,也歡迎提出,我們樂意解答!https://www.facebook.com/中醫世家-114891956719938/